在本赛季的国内顶级足球联赛中,北京国安与青岛海牛之间一场围绕首发“四外援”较量的焦点战,再次将外援体系、球队战术及俱乐部战略推上舆论风口。近期两队在中超赛场的较量,不仅关乎积分,更象征着传统强队与保级队在外援布局上的新博弈。对于国安而言,依赖四外援形成的攻击线曾是其争冠希望所在,而对海牛而言,同样强力的外援组合则是他们摆脱降级泥潭的关键砝码。随着赛程深入,这场对决所折射出的不仅是比赛胜负,更揭示了中超外援政策下球队适应与调整的双重挤压。与此同时,这类重外援比拼也反映出国内俱乐部在资源配置、战术执行与心态调整方面的新变化,为整个联赛外援引入及场上作用的探讨提供了新样本。

在这场关键战役中,国安所启用的首发四名外援成为整队战术体系的核心,球队在进攻端依赖其冲击力和突破能力。与此同时,海牛也不甘示弱,其同样由四外援组成的首发阵容旨在通过外援主导攻防转换,形成更具威胁的整体表现。

从战术定位来看,国安的外援更多承担的是进攻拨点和末端射门角色,而海牛的外援则强调在中场的组织、防守反击中的转换速度。这种差异化布局使得两队外援体系虽同为四人但作用明显不同。

球队在本赛季新阶段对于外援的依赖程度提升,在一定程度上推动了战术节奏的变化。国安希望通过外援的个人能力快速破局,但海牛通过外援与本地球员更紧密的协作,在防守反击中形成了意外冲击。由此可见,虽然都是四外援首发,但各自定位与运用方式形成了鲜明对比。

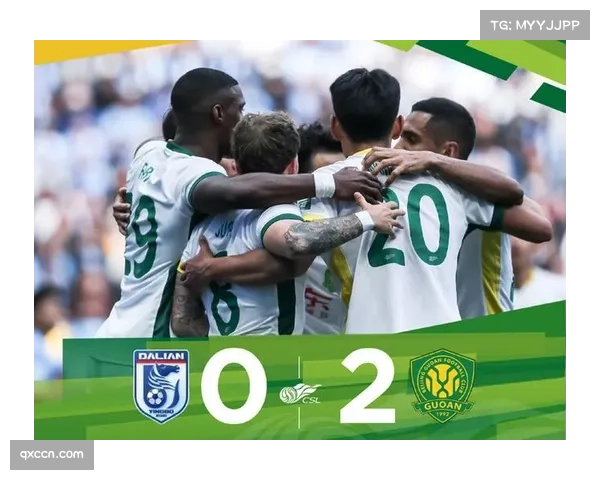

在对阵当天,国安先拔头筹,这一阶段外援的破门体现了他们在对手防线中的穿透能力。但随后的比赛走势却发生了逆转,海牛在比分落后情况下依托其外援组合展开多次有效反击,并逐渐掌控场上节奏。

关键阶段中,国安的外援虽然一度帮助球队取得领先,但球队整体防守体系和中场拼抢未能保持稳定,使得领先优势迅速被侵蚀。与此同时,海牛的外援在攻防转换中表现活跃,得以连续创造机会并最终反超。

从比赛进程看,外援表现虽然个体闪光,但整体球队的协同、心理与体能因素仍旧起到了决定性作用。国安在领先后的防守松懈与控球丢失,结合外援未能持续带动全队节奏,成为其被逆转的关键。而海牛则利用外援的换位跑动和突破敢拼,配合球队整体战术执行,成功实现逆袭。

本赛季的中超联赛外援政策对球队构建提出了新挑战:允许每队注册多达六名外援,同时每场最多五人上场。这一机制意味着俱乐部在引援与使用上必须更加精细化管理。

对于国安来说,其四外援首发的安排反映出俱乐部将外援作为攻坚利器的意图。然而在管理上,过度依赖外援可能导致整体战术体系偏向单一,而当外援未能带来预期效果时,球队全局就容易出现波动。海牛方面,他们虽使用四外援首发,但更注重与本土球员的结合与心理准备,管理层在保级压力下强调外援与体能、压迫式防守的融合。

管理视角亦显示,俱乐部需在引援质量、队内融合、战术适配三方面同步推进。国安过去以冲击冠军为目标,其外援选择倾向于攻击型,而在目前阶段反被防守与体能问题所拖累。海牛则从保级视角出发,更为注重外援的适应性与团队融合,为此在赛季中后期取得逆转具备示范意义。

这场以四外援首发为背景的对决,不仅是两队当场胜负的比拼,更在更广范围内反映出中超联赛格局的微妙变化。随着越来越多球队利用外援强化战术节点,联赛整体外援带动的节奏更加明显。

海南七星彩从影响层面看,国安的失败提醒传统强队:单纯依赖外援冲击力难以应对赛程疲态、心理滞后与体系漏洞。海牛的胜利则强调了外援若能与整体战术深度融合,则可成为保级乃至反转的关键力量。这种趋势或将促使更多俱乐部在引援策略中向“外援+本土化”混合模式转移。

未来联赛中,外援体系的竞争将不再局限于“谁更强”的个人能力,而更多聚焦于“谁更契合”球队整体战术与体系。随着赛程深入、体能负荷增加以及心理波动加剧,外援的适应力、稳定性与协作性将成为评价标准。同时,这种变化也可能推动俱乐部更加重视青训、本土球员培养及整体战术构建,从而在更大程度上影响中超外援政策与俱乐部战略布局。

总体来看,这场以四外援首发为核心的较量,揭示了两支球队在战术定位、球员运用、管理策略与联赛趋势上的多重差异与共性。国安的外援优势暂时未能转化为持续的整体优势,而海牛则在外援与体系融合方面取得了显著突破。此役不仅决定了一场比赛的胜负,更为中超外援体系的下一阶段演进提供了真实案例。

展望未来,随着赛季收尾阶段临近,外援体系的稳定性与场上适应性将成为决定球队命运的重要变量。对于俱乐部而言,建议在未来关注外援与本土球员的融合深度、增强战术多样性、防守体系与体能恢复机制。由此可见,外援虽能提供直接破局能力,但真正影响联赛格局的,是整体体系与管理方式的同步进化。